糸づくりのお話

▶︎

今回はカーペットの「糸づくり」についてご紹介いたします。

糸染めと綿染め

一般的にカーペットの糸は「糸染め」という手法で、まず生地糸をつくってから染色することが多いのですが、綿(わた)の状態で染色してから、糸にしていく「綿染め」という手法もあります。WOOLRUGで展開している「Knitting」、WOOLFLOORINGで展開している「118」は「綿染め」の糸を使用しています。「綿染め」でつくることにより、ミックス感のある糸をつくることができます。

- 糸染め:綿→糸→染色

- 綿染め:綿→染色→糸

Knitting GREY

それでは紡毛糸がどのようにつくられていくか、糸づくりをみていきましょう。

Knittingの糸づくり

まず、染めたウールをサンドウィッチ状に山積みし、オイルをかけ一晩寝かせます。一晩寝かせることで繊維の1本1本に調合油を浸透させます。

ウールにオイルを浸透させる

原料のウールをフェルト状にする

開毛、混合した原料をカードと呼ばれる機械に載せます。

カードに載るウール

細かな針がたくさんついたローラーに毛が巻き取られてゆきます。

ウールが針にひっかかり少しずつまきとられます

薄いフェルト状になったウールをヨコ方向につづら折れに重ねてゆきます。

奥から手前に

今度は手前から奥へ

繰り返し重ねていきます

フェルト状になったウールを篠(しの)にする

再び針布のローラーでウールを撹拌します。

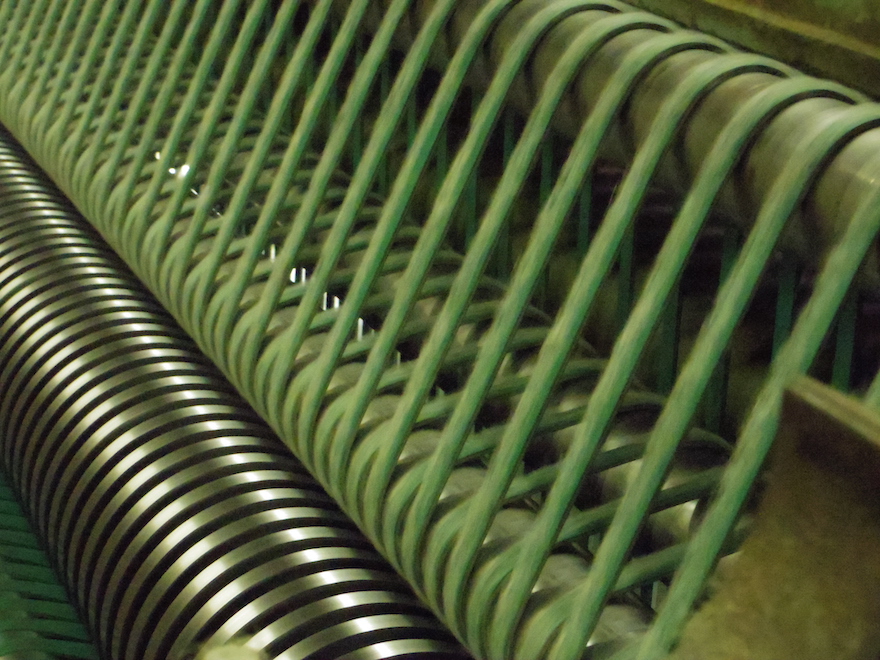

ラバーのベルトに乗った薄いフェルト状のウールを巻取り、「篠(しの)」をつくります。

画像では見えにくいですが、グリーンのラバーベルトの上に薄いフェルト状のウールが乗っています。

薄いフェルト状のウールを巻き取ってゆきます。

篠ができました

篠から糸へ

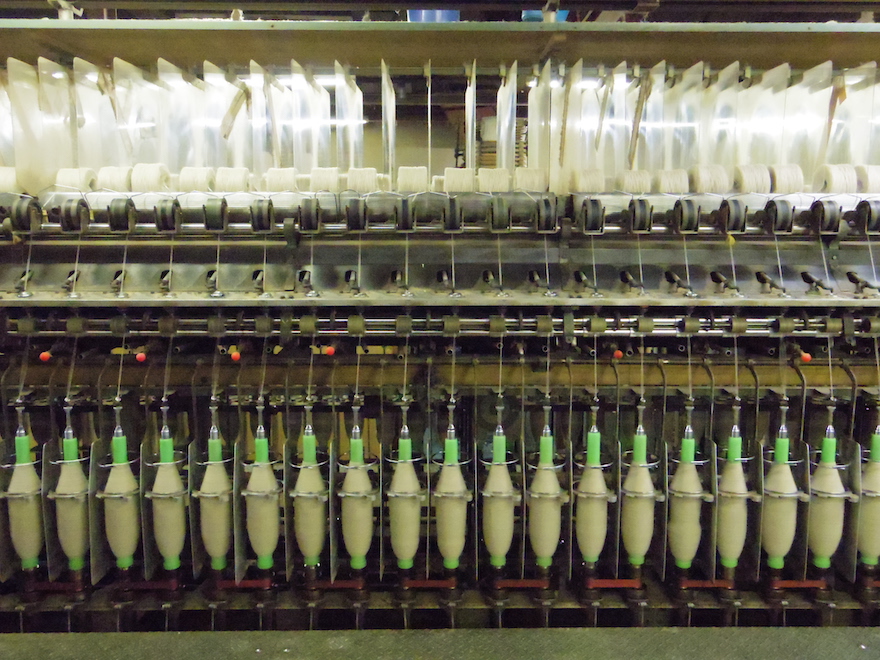

「篠」を精紡機で撚りをかけ、糸を作ります。

「篠」の状態では軽く引っ張るだけでちぎれてしまいますが、ねじって糸にすることで、強度が上がり、簡単には切れなくなります。

篠から糸へ紡いでいきます

これをコーンに巻き取って出来上がりです。

糸をコーンへまきとる

ただここで出来上がった糸は「単糸」と呼ばれるベースになる糸です。

もちろんそのまま使うこともできますが、Fisherman’s Courtではさらに3本撚り合わせ、太い糸にして使っています。

左:3本撚り 右:単糸

拡大(左:3本撚り 右:単糸)

最新鋭の機械ではありませんが、Knittingの糸は、このようにして人の手を介しながら、丁寧に作られています。糸はカーペットの表情をつくるとても大切な要素です。カーペット選びの際にも、糸の表情の違いを楽しんでみてください。